Pourvu qu’on ait l’ivresse est un environnement-performance conçu par la chorégraphe Latifa Laabissi et la scénographe Nadia Lauro.

Pourvu qu’on ait l’ivresse est une pièce-action jouée en trois parties, c’est un dispositif pour 6 joueurs et un narrateur.

Les parties de jeu activent des fictions.

Le choc des hétérogènes qui s’installe entre le narrateur et les joueurs produit des visions, des paysages, des images où se côtoient l’excès, le monstrueux, le beau, l’aléatoire, le comique, le sublime, l’effroi…

Pourvu qu’on ait l’ivresse s’énonce comme une promesse et tente d’intensifier les conditions d’un surgissement.

Pourvu qu’on ait l’ivresse is a performance-environment created by choreographer Latifa Laabissi and scenographer Nadia Lauro.

Pourvu qu’on ait l’ivresse is an action-piece played in three games, it is a device for 6 players and a narrator.

The games activate fictions.

The clash of heterogeneous elements settled between the narrator and the players produces visions, landscapes, images where the excessive, the monstrous, the beautiful, the random, the ridiculous, the sublime, the frightening are meeting…

Pourvu qu’on ait l’ivresse is a promise and tries to intensify the conditions for an arising.

Credits

conception et réalisation Latifa Laâbissi et Nadia Lauro

avec Jonathan Allart, David Amelot, Jessica Batut, Caroline Leman, Hervé Lemeunier, Paula Pi, Florian Spiry

création lumière Yves Godin

création son Manuel Coursin

photos nadia lauro

creation Théâtre des Amandiers Nanterres 2016

production : Figure Project et Compagnie de l’Oiseau-Mouche

coproduction : Nanterre-Amandiers – Centre dramatique national

Pourvu qu’on ait l’ivresse, Latifa Laâbissi & Nadia Lauro

Troupe unique en France, la compagnie de l’Oiseau-mouche forme des adultes en situation de handicap mental au métier de comédien et a signé, depuis sa création en 1981, plus d’une quarantaine de pièces de théâtre et de projets aux formes singulières. Installée depuis 2001 au Théâtre de lʼOiseau-Mouche à Roubaix, la compagnie invite et travaille avec des metteurs en scène et des chorégraphes d’horizons divers. C’est dans ce lieu de recherche théâtrale qu’est né Pourvu qu’on ai l’ivresse de Latifa Laâbissi et Nadia Lauro.

Véritables alter ego artistiques, Latifa Laâbissi et Nadia Lauro collaborent ensemble depuis maintenant plus de dix ans. Artiste plasticienne et scénographe, Nadia Lauro conçoit des dispositifs visuels, véritables architectures scéniques que la chorégraphe et danseuse Latifa Laâbissi habite et transforme par sa présence. Depuis Self portrait camouflage (2006), pièce désormais culte, ces deux femmes inventent et développent à deux une incroyable écriture du regard aussi bien esthétique que politique.

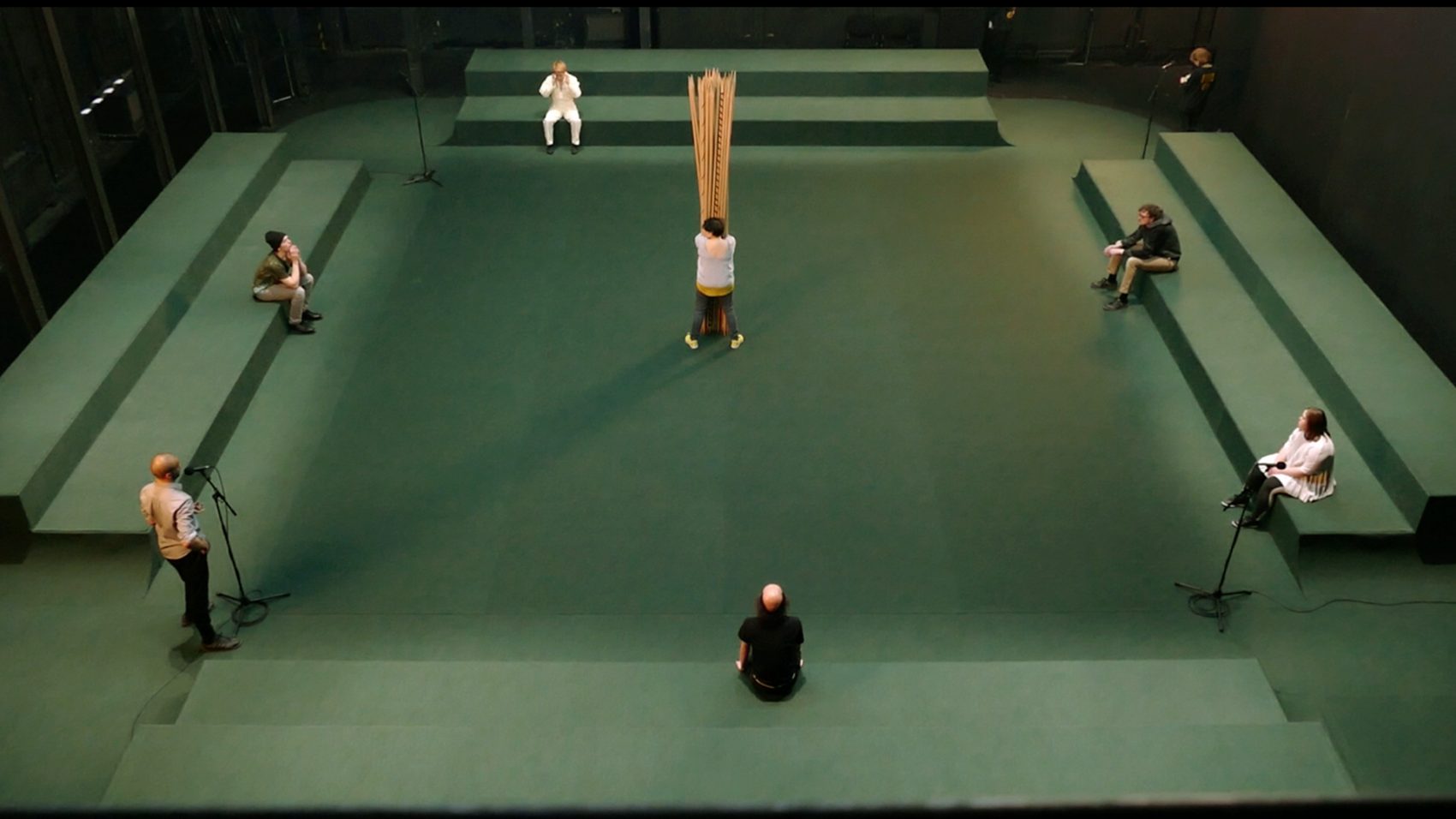

Co-signé en duo par Lauro et Laâbissi, Pourvu qu’on ai l’ivresse mêle deux danseuses professionnelles et cinq comédiens de la compagnie de l’Oiseau-mouche au sein d’un dispositif quadri-frontal aux allures de table de jeu à échelle humaine. « Pièce action » en trois parties, la performance est une succession de scores activés par six joueurs et un narrateur. Aussi simples qu’efficaces, ces instructions laissent libres les trajectoires de ses interprètes et offrent une délicieuse dimension aléatoire propice au déroulement d’un jeu. Bordé de chaque coté par la présence des spectateurs, le plateau est entièrement recouvert d’un grand tapis vert. Le message est clair : nous sommes bien sur une aire de jeux.

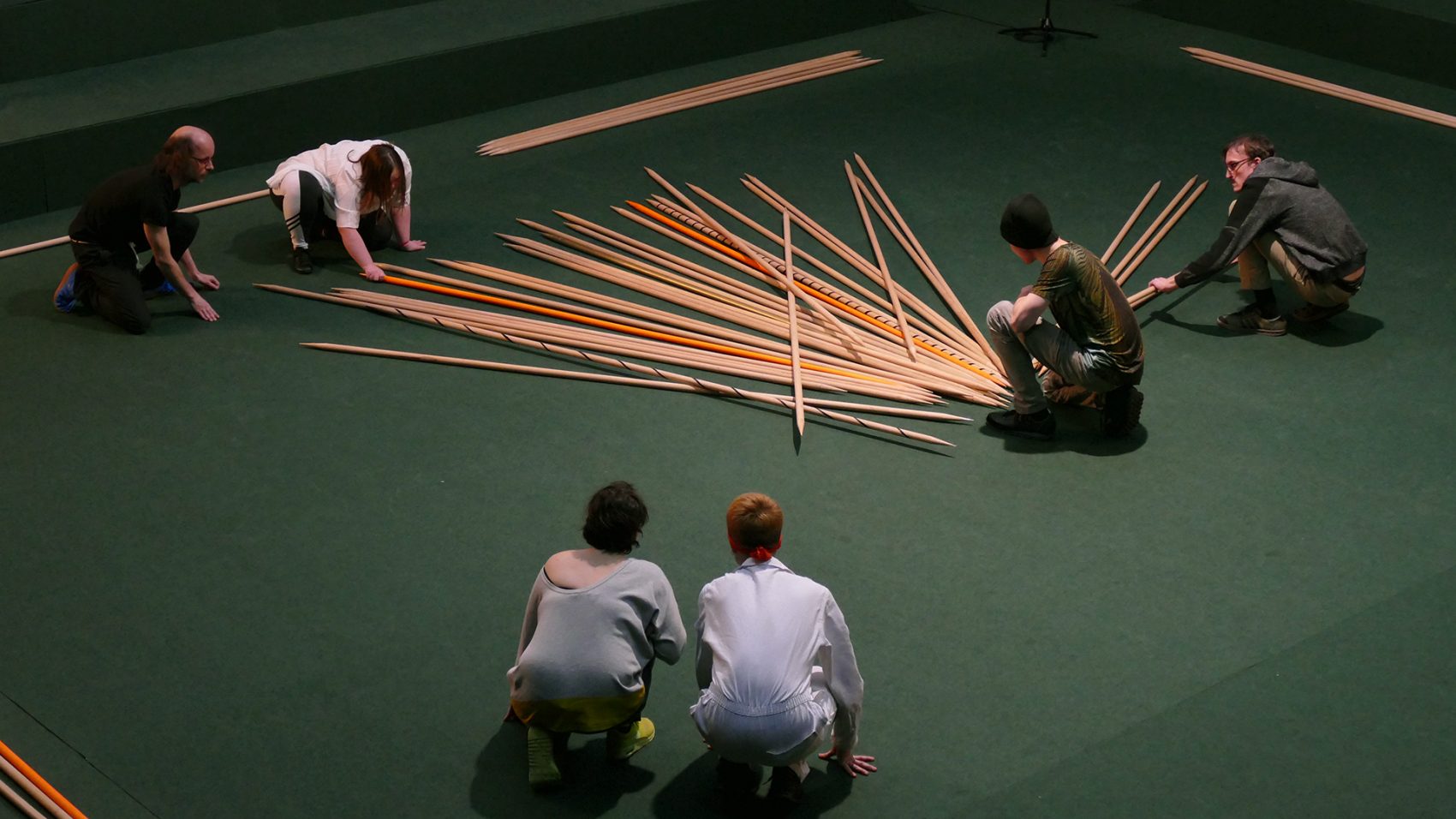

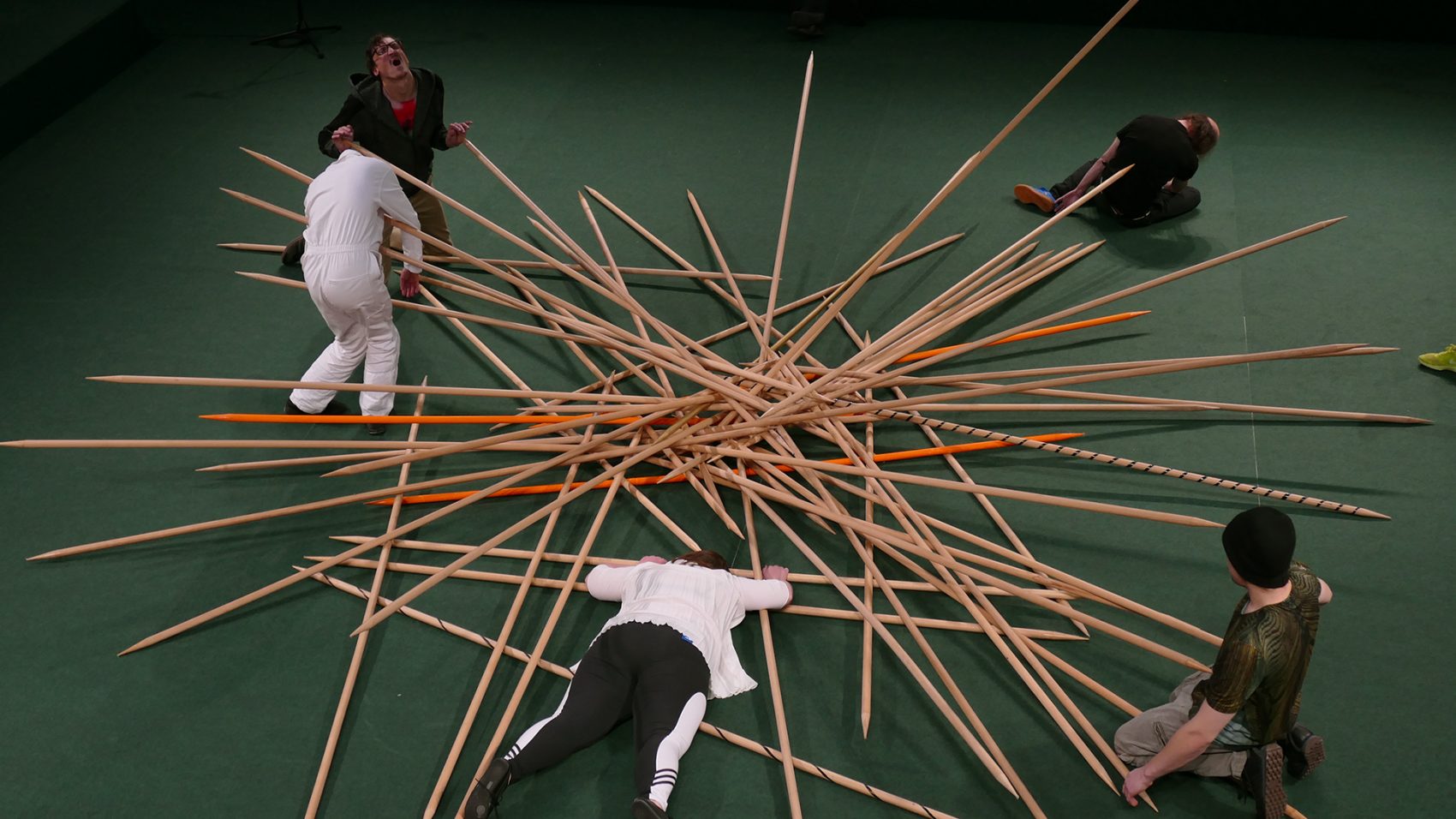

Tout commence par une partie de Mikado géants, aussi longs que des javelots, lâchés au centre de la scène et retirés un à un par les interprètes. Chaque angle du plateau est jalonné par un micro à pied, espace de parole où les mots du comédien Jonathan Allart viennent colorer les images qui se construisent sous nos yeux. Une fois la scène vidée, les interprètes reviennent pour une nouvelle partie de Mikado « à rebours » : ils élaborent un buisson d’épines, un enchevêtrement de javelines de bois, une agave géante sur laquelle s’embrochent les danseuses et les comédiens.

Une fois débroussaillé, le plateau est une nouvelle fois sujet à transformation : munis de ciseaux, les interprètes découpent la moquette en énonçant une liste de pays et de villes : Brésil, Roubaix, Lille, Suisse… Chacun lacère dans la précipitation les frontières approximatives d’un territoire et fait apparaitre par soustraction une nouvelle surface jaune sous le tapis. Les morceaux de tissus s’entassent au sol tandis que se dessine sous nos yeux la nouvelle cartographie du monde. Derrière son micro, Jonathan Allart entre dans la peau d’un commissaire priseur et transforme l’atelier de découpage en vente aux enchères effrénée.

Avec Pourvu qu’on ai l’ivresse, Latifa Laâbissi et Nadia Lauro continuent d’explorer avec ingéniosité le pouvoir de l’image et des mots. Elles attisent notre imaginaire et déploient un espace fertile, aussi ludique que fascinant, dans lequel émerge, à travers ces différents régimes d’actions, une multiplicité d’entrées et de lectures possibles de l’image.

rénée.

Avec Pourvu qu’on ai l’ivresse, Latifa Laâbissi et Nadia Lauro continuent d’explorer avec ingéniosité le pouvoir de l’image et des mots. Elles attisent notre imaginaire et déploient un espace fertile, aussi ludique que fascinant, dans lequel émerge, à travers ces différents régimes d’actions, une multiplicité d’entrées et de lectures possibles de l’image.

Wilson LePersonic Maculture 2016

« Pourvu qu’on ait l’ivresse » est tiré d’un vers de Musset : « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ! ». Qu’est-ce qui, dans ce vers, vous parlait suffisamment pour en faire le titre de votre pièce ?

Latifa Laâbissi : Bien sûr, c’est une référence à Musset. Mais quand j’ai proposé le titre à Nadia, je pensais à un film de Jean-Daniel Pollet, qui s’appelle « Pourvu qu’on ait l’ivresse ». De ce film, je retenais une sorte d’ambiance, quelque chose qui s’expose comme un élan, parfois abouti, parfois retenu. Tout le film se passe dans un dancing et le personnage principal cherche un partenaire de danse. Les corps sont très présents.

Nadia Lauro : Je dirais aussi que, dans cette pièce, même si la situation est cernée, rien n’est joué d’avance. Pendant tout le processus de création, on a parlé du désir d’intensifier les conditions du surgissement. Faire surgir un élan un peu altruiste, une mémoire collective, et non pas faire la démonstration de quelque chose qui soit joué d’avance.

L. L. : Dans ce projet, il y a l’idée d’être réconcilié avec la notion de promesse. D’autres pourraient parler d’utopie. Oser penser à un futur. Il y a aussi l’idée d’un dépassement : presque sortir du temps, oser penser le temps au-delà de soi. Comme si le public avait aussi à tenir la question de la promesse, comme si quelque chose pouvait advenir par un certain état de présence.

Comment avez-vous travaillé cet état de présence dont vous parlez ?

L. L. : Avec cette équipe composée de comédiens de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche et de deux danseuses, Paula Pi et Jessica Batut, nous avons travaillé des qualités de présence particulières, liées à des régimes d’action. Il n’y a rien d’autre à jouer pour les comédiens ou les danseurs que de réaliser les actions qui constituent la partition. Il nous a d’abord fallu identifier cette chose-là de manière très précise et réaliser que c’était cet endroit-là qu’il était important de tenir. Puis, nous avons accompagné nos interprètes dans cette direction : comment entrer sur scène et être là, sans arriver chargé de « je suis un danseur ou un comédien, donc je marche d’une telle façon, je dois avoir tel type de relation avec le public ». C’est cet assemblage de présences et d’actions qui génère la fiction, et non pas un travail d’interprétation.

Cela fait depuis 2006 que vous travaillez ensemble. Est-ce que le fait de resserrer votre collaboration et de cosigner un spectacle a modifié votre manière de travailler ?

N. L. : Cosigner un spectacle n’est pas l’aboutissement de notre collaboration. La nature de notre travail ne change pas : on reste mobilisées chacune dans nos forces respectives (la scénographie et la chorégraphie). Mais cette fois-ci, les circonstances ont fait que l’on a abordé la création de ce spectacle avec deux entrées simultanées : l’espace et l’action. Les dix ans de collaboration que nous avons derrière nous prolongent, intensifient et activent un travail commun…

L. L. : Il y a un moment où la télépathie agit. Le temps fait que tout ne doit pas forcément passer par la parole. Un espace plus inconscient travaille en creux. On peut laisser tranquillement des choses se sédimenter en l’une et en l’autre sans crainte, avec la confiance que quelque chose de fécond en sortira. C’est assez génial de se laisser dépasser par un autre regard dans sa propre pratique. Ce n’est pas un fantasme d’interdisciplinarité : il s’agit simplement de se laisser dépasser par l’altérité d’une autre pratique. C’est très agréable, mais ça peut parfois être très effrayant !

Vous parlez d’intensifier les conditions du surgissement, de permettre à des choses inconscientes de se manifester. N’est-ce pas une manière de créer les conditions de l’étonnement, de ne pas forcément tout maîtriser ?

N. L. : Oui. Et je crois que c’est l’objet de « Pourvu qu’on ait l’ivresse ». Le contexte que l’on a développé avec Latifa est vraiment lié à un dispositif inclusif. Cela veut dire qu’on prend en compte en premier lieu le public : le rapport n’est pas frontal, mais quadrifrontal. Le dispositif charge les spectateurs d’un imaginaire lié au jeu. C’est comme une table de billard ou de bridge à l’échelle du plateau. Comme dans un jeu de société, il contient des règles qui sont plus ou moins sophistiquées, complexes et transformables, mais rien n’est joué d’avance. Au début de la partie, tout peut advenir.

Y a-t-il de l’improvisation dans ce spectacle ?

L.L. : Non. Il y a une dimension aléatoire dans la nature des matériaux et dans les combinaisons, qui fait que les choses ne vont pas se réaliser exactement de la même façon chaque soir. C’est une partition ouverte.

N. L. : L’improvisation a quand même été un outil de travail. Le spectacle s’est ensuite dessiné, écrit, réécrit, complexifié, toujours pour créer des modalités qui permettent que ce ne soit pas joué d’avance, que l’on ait toute une palette dans laquelle puiser. Ces « parties de jeu » activent des fictions. L’hétérogénéité des différents éléments convoqués dans le spectacle crée un espace où des images sont produites, où le regard voyage. La pièce naît de ce choc entre les visions produites par le narrateur et les parties de jeu mises en action. C’est une écriture qui permet de laisser la partie vivante.

Pour ce spectacle, vous collaborez avec la compagnie de l’Oiseau-Mouche, une structure basée à Roubaix qui forme des adultes en situation de handicap mental au métier de comédien. Comment est née cette collaboration ?

N. L. : Dans le processus de création d’Adieu et merci [la précédente pièce de Latifa Laâbissi, ndlr], j’avais fait une proposition qui n’a pas trouvé sa place dans la pièce, mais qui nous a bien mobilisées toutes les deux : j’avais l’idée de créer un espace qui soit constitué littéralement de personnes, une sorte d’architecture vivante qui élaborerait une construction de bouquets sans fin. Un espace qui soit un « potentiel d’actions ».

L. L. : Au moment où l’on réalisait que cette proposition ne se concrétiserait pas, on répétait à l’Oiseau-Mouche. J’avais proposé aux comédiens de leur donner le training hebdomadaire. C’était une manière de les rencontrer, alors qu’on répétait dans leurs locaux. En donnant le training, j’ai eu très envie de travailler avec eux. J’ai proposé à Nadia que l’on reprenne la proposition que l’on avait dû abandonner avec eux. Ce spectacle est parti d’une rencontre avec les comédiens de cette compagnie. On collabore avec eux comme des artistes et comédiens qu’ils sont. Leurs situation de handicap n’est pas situé à l’endroit d’un sujet ou argument de travail pour notre projet.

Comment avez-vous travaillé, très concrètement ?

L. L. : On a travaillé le collectif : comment s’organise ce groupe ? Les interprètes sont mobilisés quasiment tout le temps ensemble. La pratique était directement connectée à la pièce. C’est comme si on n’avait fait que des filages, comme s’il y avait eu des milliers de parties pour inventer les propres règles de la partie finale. On n’arrive pas avec une recette. Au départ, il y a une énigme dont on ne connaît pas tous les paramètres. Le travail nous permet de trouver le processus intrinsèque à ce projet-là. Dans la collaboration, c’est assez savoureux d’avoir confiance en cela, de ne pas se rassurer en convoquant une méthode qui aurait déjà fait ses preuves. Il faut résister à ce que l’on a déjà fait, accepter que le processus est propre à ce projet précis, avec ces gens-là. Quand on arrive à mettre le processus au service du projet, c’est à la fois effrayant et passionnant.

N. L. : Même s’il y a tout un tas d’idées qui préexistent, le projet n’est pas la démonstration de ce que l’on sait déjà. Il s’agit de laisser surgir ce qui nous dépasse, de se laisser embarquer. Quand on atteint cet état de travail, on est très contentes car c’est un peu l’état de grâce.

L. L. : C’est même vertigineux. Yves Godin à la lumière et Manuel Courcin au son partagent aussi ce vertige avec nous. Pour beaucoup de personnes, cela peut être très déstabilisant de travailler avec la puissance de l’énigme. On espère que quelque chose finisse par apparaître et on y travaille. On essaie de garder un désir commun qui soit plus fort que la peur ! Cette dimension peut paraître floue, mais ce serait faux de prétendre que cela se passe autrement.

Propos recueillis par Marion Siéfert

Credits

conception et réalisation Latifa Laâbissi et Nadia Lauro

avec Jonathan Allart, David Amelot, Jessica Batut, Caroline Leman, Hervé Lemeunier, Paula Pi, Florian Spiry

création lumière Yves Godin

création son Manuel Coursin

photos nadia lauro

creation Théâtre des Amandiers Nanterres 2016

production : Figure Project et Compagnie de l’Oiseau-Mouche

coproduction : Nanterre-Amandiers – Centre dramatique national